摘 要 “双减”政策的提出,为科学教育带来了新的挑战和机遇,也为科普场馆指明了新的前进方向——助力科学教育加法实施,保障更多群体的科学参与。在此背景下,实现包容性的科学教育,将性别平等的观点融入科学教育活动中,帮助解决科学教育中长期存在的不平等问题成为科普场馆科学教育研究与实践中应重点关注的问题。本研究梳理了旧金山探索馆在场馆包容性科学教育研究领域的丰富经验,分析了探索馆在教育环境、教育内容、馆校结合以及社会合力等方面实行的举措,探讨了场馆应如何利用自身优势,融合学校资源、联合社会力量设计促进女生参与的方法,以期促进我国科普场馆为女生创造更包容、更具吸引力的非正式科学学习体验。

关键词 科普场馆 科学参与 包容性 女生

近年来,随着国家对科技创新的重视,对科普能力的建设和科学素养的提升的强调,我国中小学掀起了一股STEM热潮。[1] “双减”政策的提出更是进一步强调了科学教育的重要性和必要性,各部门在《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》中系统部署了要在教育“双减”中做好科学教育的加法,一体化推进教育、科技和人才的高质量发展。[2]这一政策的提出对于如何有效整合校内外资源、推进课堂主阵地与社会大课堂的有机衔接提出了更高要求,也为科普场馆的参与提供了有利契机和前进方向。

“教育”作为博物馆的首要职能,[3]其特有的场域能够很好地激发大众对科学的积极情感反应,展示科学与日常生活的相关性,传达科学的本质,从而助力科学教育加法的实行。但科学教育的加法远不止形式和内容上的变化,让更多的群体更多元、更具深度的参与更是工作重点。当代女性科学参与不足仍是突出的问题,这一差异不仅体现在科学课堂上,还表现在博物馆环境中,了解性别在科学教育中的作用至关重要。[4]支持女生更好地参与科学领域的学习,并在科学领域有持续的、长远的发展是研究者和实践者共同关注的问题,我们理应将研究视野放眼于场馆中的非正式科学教育。

联合国教科文组织在2016年提出要从社会规范和定型观念上扭转女生科学学习的现状,其中强调了在非正式的科学教育活动中融入性别平等的观点。[5]帮助解决科学领域中长期存在的不公平现象,向更多的公民展示科学正是科普场馆的重要意识形态和目标愿景。作为重要的非正式科学学习场所,不少科普场馆都采取了相应措施,力求实现科学教育中的性别平等。

如何吸引女生走进博物馆,联结她们的兴趣,为她们提供持续和深度的输入,获得更好的发展是值得场馆教育工作者思考和探讨的问题。本文将通过分析旧金山探索馆(Exploratorium)为促进女生科学参与而实施的相关措施,探讨科普场馆如何以不同形式和多种层面促进女生科学参与的途径,以期为我国科普场馆在面临科学教育的公平与准入问题时提供借鉴,共同为女生创造更包容、更具吸引力的非正式科学学习体验,更好响应“双减”政策下的科学教育目标,努力为我国科学教育事业添砖加瓦。

1 科学场馆中的性别困境

1.1 陈规定型的观念

受到社会资源分配和历史文化等因素的影响,对于女性的科学学习仍然存在许多陈规定型的观念,女性至今仍被视为不适合学习科学。[6][7]这导致科学学科与研究领域中性别单一或男女比例悬殊的现象依然存在,女性群体在升学、就业、经济收入和社会地位等众多方面逊于其他群体。[8]

即使是在女性工作者居多的博物馆领域,这些陈规定型的观念所带来的影响依旧广泛。[9]场馆在展览设计、内容和活动中围绕男性中心主义,[10]使非正式科学学习对女性群体潜在的疏远和排斥得到了具象化。[11][12]例如,女生的兴趣和身份常在场馆中被边缘化、标签化,[13]致使女生难以在场馆中感受到环境归属感,无法通过接触的展品或活动内容与自己的兴趣、生活以及身份产生联结,大大减少了她们使用或探索部分学科领域(如物理和工程)展品的可能性,为她们带来了消极的体验。[14]

1.2 父母与同伴的态度

除此之外,父母与同伴的态度也是阻碍女生场馆科学参与的因素之一。家长对不同性别孩子的科学学习可能存在一定差异化对待,这会强化女生在科学领域错误的性别态度和行为。[15] [16]与此同时,如果女生的同性朋友也提供了相似的消极情绪——认为科学不适合女生,会加重女生科学学习上的负面情绪和消极态度。[17]

而上述这些态度往往会映射在他们的场馆参观过程中。据研究显示,父母带女生去科技类博物馆的可能性要比带男生去的可能性更小,[18]旧金山探索馆的观众数据显示,回访者更多是拥有男生的家庭团体。[14]并且,这些来访家庭在参观过程中围绕科学有关的话题时,父母向男生解释展品所蕴含的科学内容的可能性要远高于对女生。[19]因为女生更容易受到女性同伴态度、情绪的影响,因此在竞争活动中容易产生消极的体验,减少她们对科学的参与。只有当场馆为她们提供了以团体合作的形式开展探索时,她们才能在协作、友好互动中获得更为积极的体验。[20]

1.3 自我认知的偏差

这些来自社会、父母以及同伴的陈规定型观念为女生科学学习上的自我认知带来了深重的影响,就像一把禁锢女生科学发展的“枷锁”,进一步扩大了科学领域性别差异现象,阻碍了女生场馆中的科学参与。

女生在青春期会更倾向于遵循性别刻板印象下的角色塑造,[8]即使在科学学习过程中表现的比男生更好,对于自身在科学方面的学术能力的自我认同仍然较低。[21]基于这些性别上的心理考虑,女生对于是否进入科学领域会产生更多的焦虑和误解,并且这样的影响是长远的。随着年龄的增长,女生对科学的兴趣会逐渐降低,男生和女生对于科学的态度差异会越来越大,[22]以至于影响到她们在成年后对博物馆参观的选择。女生会普遍认为科普场馆是不适合自己的场所,会产生不舒服和不被欢迎的感受,放低自己对参观的期待。[23]

2 场馆科学教育的包容性愿景

随着社会、文化的不断发展,场馆在非正式科学教育中承担的责任愈发重要,各国政府部门陆续出台了相关报告以倡导形成更为包容公平的场馆科学教育环境。早在2009年,美国国家研究委员会(United States National Research Council,NRC)就在报告中重点强调了博物馆的社会责任——助力解决在历史与社会中一直存在的科学教育的不平等问题。[24]因此,寻求一个能创造更为包容、平等的科学学习机会的平台是研究者和实践者一致的目标与愿景,也契合博物馆的“包容性”使命。

作为世界上最著名的科普场馆之一,旧金山探索馆一直致力于开展观众研究以更好满足青少年的学习需求、发现场馆科学学习的难题——促进女生参与,创造更为开放、包容和公平的学习机会已然成为探索馆的前进目标。让女生能够在非正式科学学习空间中分享并重视自己的知识、价值观和经验,对她的归属感和科学身份至关重要。[25]只有当女生的身份、知识和行为都受到足够重视并在非正式科学学习的空间中反映出来时,她们才能更好的参与并学习。

2.1 包容公平的科学教育指导方法

华盛顿大学教授Geneva Gay在2000年提出了文化响应式教学(Culturally Responsive Teaching),以挑战学校和其他机构存在的不平等现象,将每个人的身份、背景和文化作为教学工具,让每个人都能获得学术空间中的归属感,带来更好的学习参与度。[26]旧金山探索馆在此方法的基础上,结合后现代女权主义将场馆内的科学学习与女生在文化历史上的身份、背景和实践经历相关联,了解女生的真实需求,响应女生的科学身份,以一套更具包容公平的方法来指导场馆科学教育的开展[14],通过有吸引力且更具针对性的方法来解决女生所面临的困境,在场馆内实现更具包容性科学教育。

这种包容公平的方法能确保女生也能同其他群体一样,通过场馆里的科学教育获得相同的资源和支持。该方法通过联结女生现有的经验、兴趣,鼓励她们在场馆中进行探索,激励和吸引女生参与科学学习,帮助女生意识到科学学习与个体的相关性、价值和意义。[27]这是一种强有力的语言,在帮助场馆扩大非正式科学学习经验,应对科学教育中的性别困境,实现科学教育包容性愿景中发挥了积极作用。

2.2 建立科学联系、鼓励职业发展

研究显示,对科学更持有积极态度的女生主要是因为她们成长过程中的校外科学经

历,[28]这些经历能为女生提供一个向“科学是男性化领域”的旧有性别模式发起挑战的讨论空间,能促进女生展开如何将科学融入自我身份认同的对话。[13]因此,旧金山探索馆非常重视在自身场域中呼应女生的身份,为女生提供真实的科学体验和实践机会,帮助她们建立起更为紧密的科学联系以支持她们大胆探索。

在场馆中增进女生和科学领域的关联性感知是重要的前提,当女生身处场馆中时会寻找所参与的活动和日常生活的关联性,当她们看到自己的身份在科学实践中得到反映时,才能更有效地学习科学。[12]探索馆重点强调了要在场馆中为女生提供与展品和活动之间有意义的联系,代表女生的身份和兴趣,从而吸引更多女生的参与。

美国劳工统计局(U.S. Bureau of Labor Statistics)在2020年关于STEM行业的统计数据显示,女性从业人员仅占到了STEM领域劳动力的28%,在一些未来增长最快、收入最高的行业中性别差异极大,[29]这主要是由于女生接收到的职业发展信息少,获得的帮助和建议尚且不够。因此,除了在场馆中积极响应女生的兴趣和需求,建立与她们日常生活的联系外,帮助并鼓励女生在科学领域的职业选择和发展也是促进女生参与,使她们在未来有更长远发展也是科普场馆实现包容性科学教育目标和愿景的有效方式之一。

值得注意的是在科普场馆这样的公众空间中实现促进女生参与的包容性科学教育,绝不只是扩大受众范围和使受众多样化,更要重新审视博物馆在社会中的目的和功能,改变视角和姿态,增进“与之合作”,形成一个随时间推移而发展变化的“工具箱”,以更好满足女生的兴趣和需求,引发她们的共鸣,为她们的未来科学发展提供机会。

3 促进女生科学参与的实施路径

为了实现包容性愿景,解决女生面临的困境,在上述方法的指导下旧金山探索馆就促进女生科学参与做出了不少积极尝试。这些不同形式的做法都显示出了一个关键所在,即要促进女生的科学参与需要的是多层面的变革,因此场馆将自己作为一个中心枢纽,将家庭、社区和学校联结起来,形成多方合力的路径以积极促进非正式科学教育中的性别平等问题的解决。

3.1 教育环境的重新建构

性别是一种以生理性别为基础的社会建构,女生可以根据周围环境,或是在与同伴或成人互动过程中来“重塑”自己,[30]尤其是当科学活动的主题包括实际应用,如解决社会问题、改善人和动物的生活或探索环境问题时,女生会表现出更大的兴趣。[31]因此,场馆可以从自身的场域出发,结合女生科学学习的兴趣和特点,为女生创造一个具有归属感、响应他们身份的学习氛围,构建出吸引女生参与并引发共鸣的科学教育环境。

探索馆为了响应女生兴趣与需求,更好地开发吸引女生参与的教育环境,提出了女性响应设计框架(Female-Responsive Design Framework,FRD)。[14]该框架的核心理念是通过创造开放的互动空间,为女生在操作展品、探究科学时提供社会化的互动和合作机会,创设一定情境中的内容以帮助女生建立有意义的联系,尽可能展现女生的身份和兴趣,向她们释放包容的信号。探索馆进行了大胆的尝试,很好的将这些理念融入进场馆科学教育环境的建构,以此设计和开发了更能促进女生参与的展览和活动。例如,最近推出的大型互动特展“伟大的动物乐团(The Great Animal Orchestra)”,将主题聚焦到了生态环境、人与自然的话题上,通过在空间中赋予色彩绚丽的视效、动听真实的音效,将自然科学与艺术结合起来,通过大型可交互的空间,将参观者拉入到贴近真实的环境中去了解动物的生存现状、习性,从中学习到自然科学知识,该特展的教育环境就是对女性响应设计框架的有力诠释。

除了特展外,在常设展区——例如“扭曲的房间(Distorted Room)”中也很好体现了女性响应设计元素,这也是探索馆中女生观众高度参与的一个互动展项。该展项利用了真人比例的视错觉来说明人类感知的特点,空间中能同时容纳3人及以上的观众,设计风格天马行空、趣味盎然,参观者可与同伴同时在其中互动。研究者对于进入该展区的女生观众的展品使用率、花费时间、回访率以及交互行为进行了评估,均得到了很好的反馈。[32]除了旧金山探索馆外,和其合作的多家科普场馆也在延续着女性响应的设计框架下的原则,以更好完善场馆中的展品、重构场馆内的教育环境,响应女生的身份和需求。

3.2 馆校合作提供实践机会

一项针对6-9年级的学生科学学习情况调查显示,即使青少年认可科学学习的重要性,并认识到科学家对世界的作用,但他们想要成为科学家的意愿却并不强烈。[33]尤其对于女生来说,由于各种原因,部分女生在小学高年级时期就已开始失去对科学的兴趣和对自己科学学习能力的信心,[13]对科学职业感兴趣的女生不到男生的一半,[34]这主要是因为她们缺少对科学的真正理解,难以与科学产生共鸣。研究者认为让女生能提前接触到真实的科学学习环境,了解当下的科学动态是能促进女生科学参与的方法之一。

首先,探索馆尝试联合科学领域的专家和高校实验室,以科学研讨、课后服务等形式为女生提供真实参与科学的项目和活动,拉近了女生和科学学习以及职业的距离,以求改变女生对科学的态度。探索馆推出了为女生举办的“科学研究所(Girls Science Institute)”,每一期都邀请了从事科学研究的女性学者和女生们一起围绕STEM相关领域的话题进行实践和探索,在活动的过程中女生们可以了解到这些对科学行业带来重大影响的女性学者的日常和工作内容,能有和她们面对面交流的机会,能在真实的实验室环境中动手实践并获得专家的支持和帮助,在课程最后还能通过参加小组挑战赛获得相应的奖学金。为了更好地为女生提供服务,让她们有更多动手实践的机会,探索馆还成立了“Tinkering工作室”,和华盛顿大学合作开设了女生科学俱乐部,为女生们带去了丰富的课后体验活动,通过活动真正了解这些女生,并根据她们已有的知识、现有的实践以及公平性和包容性来不断调整探索馆的教学方法,华盛顿大学的研究团队还围绕这些活动持续探究女生从中到底获得了什么,了解女生们的成长变化。

除此之外,探索馆还和中学进行了合作,让中学生有机会成为一名探索馆的“高中解说员(High School Explainers)”,该实习计划是面向所有高中生群体的,非常欢迎和鼓励女生的加入。通过该活动女生们有机会以博物馆工作者的身份承担起博物馆与观众之间的主要联系人的重要责任,更详细了解探索馆的所有展品,促进游客与展品之间的互动,并且可以带领参观团队进行科学演示的工作。参与该计划的一名16岁女生反馈到“这个活动能让我获得更多的机会,成为一个更加独立的人。在这个过程中我发现自己曾经有很多刻板的印象,但是通过这个活动让我打破了这些不好的观念。这是一个很好的学习机会,当你投入了什么你就可以收获什么”。

学校和场馆进行合作,能延伸学校有限的科学学习空间,以科普场馆独特的具身性与情境性为女生们提供更加深入和真实的科学学习经历。同时,高校的科研团队和专家学者的加入能以更具研究性和学科专业性的视角,为女生们带来既富有趣味性又充满现实意义的科学活动,并能通过这些活动让女生有机会提前接触到大学里的科研氛围,了解科研工作者的日常生活,增进她们对科学职业的深刻了解,以便为女生们呈现未来的更多可能和选择。

3.3 社会资源助力女生发展

科普场馆除了利用自身的独特场域建设吸引女生参与的教育环境,为女生具身参与科学实践提供教育活动和资源支持以外,也在逐步成为一个社会合力共促女生科学参与的沟通桥梁和重要窗口。相关领域的从业者、研究者或是企业组织,尤其是以杰出科学界女性为代表的群体均可以利用场馆这一重要平台发挥对女生科学参与的引导作用。

“科技桥女孩(Techbridge Girls,TBG)”是探索馆“Tinkering工作室”的长期合作伙伴,作为一家拥有多年女生科学学习经验的社会组织,持续的向探索馆提供了大量的志愿团队、课程资源和社区服务,联手开发了系列面向性别敏感问题的女生课后服务项目。这些项目均是围绕女生的现实生活经历和兴趣展开的,在活动过程中工作人员带领女生们运用科学知识去创造性地解决社区中的真实问题,帮助女生树立起科学学习的信心。

探索馆还和社群媒体进行了深度合作,为教育工作者们提供了获取包容性科学教育方法的社交平台,通过社交平台许多参与过探索馆相关项目和研究的教师、研究人员、工作人员分享和交流了对于女生科学学习的经验、案例以及反思,帮助一线的教育工作者和场馆工作者不断改进自己的教学方法和工作。

科学领域的性别失衡现象也可能受到缺乏女性榜样的影响,女生能从媒体和流行文化中了解女性科学家和工程师的机会非常有限。为了让女生能有更多和这些杰出女性接触的机会,探索馆自己的官方页面上,发布了很多女性科学工作者的经验分享贴。还和“The KAMLA show”合作推出了“STEM中的女性”系列访谈,女生们可以通过聆听这些来自科学领域的女性工作者和科学家讲述的她们和科学有关的故事,了解到目前女生在科学领域中可以获得的广泛机会,发现从事科学职业可以给人带来的快乐和满足感。

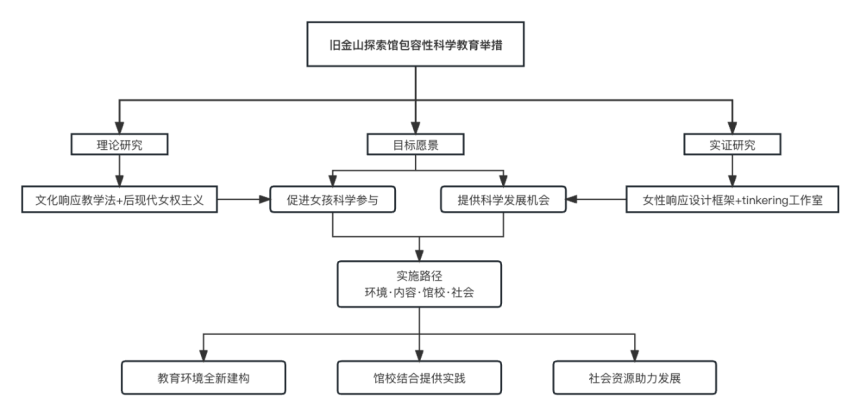

图1 旧金山探索馆包容性科学教育举措 | |

综上所述,旧金山探索馆致力于解决女生科学参与的难题,以场馆为核心主体寻求广泛支持以获得更具包容性的科学教育举措。研究人员融汇贯通了过去用于挑战教育不平等问题、解决学生参与度的教学方法,结合了后现代女权主义的观点和理念,针对场馆内的包容性科学教育展开了缜密的理论研究。在此基础上提出了用以指导教育环境和活动建设的女性响应设计策略,并在美国西海岸、中西部和西南部三家大型科普场馆展开了实证研究,调查了900多名参观者对于该策略支持下的展品和活动设计的反馈,确定了场馆科学教育中吸引女生参与的九大属性,用以指导科普场馆的科学教育工作,以促进女生科学参与。[35]同时,探索馆还为女生们带来了系统的课后服务课程,帮准女生在校外空间中进行科学学习,增进她们与科学的紧密联系。探索馆积极响应了博物馆的包容性使命,在公平开放的科学教育方法指导下,从教育环境、教育内容、馆校结合以及社会广泛力量等维度深刻塑造了促进女生参与、帮助女生建立科学联系和鼓励其自主探索的科普场馆包容性科学教育实施路径,形成了一套系统的科普场馆开展包容性科学教育举措(见图1),从理论与实践上都为我们提供了成熟的经验,为女生科学学习提供了更为广阔的平台,响应了女生“被听见和看见”的心声。

图1 旧金山探索馆包容性科学教育举措

4 经验与启示

在“双减”政策实施的背景下,科普场馆对于公众的教育需求、科学教育活动的目标、方法和内容迎来了全新的解读和机会。面对新的机遇,科普场馆作为科学传播的重要载体和科学研究的重要平台,不仅要承担起科学知识的传播和普及的社会责任,更应该重视科学方法、科学思想与理念的呈现,促进公众尤其是青少年对科学的兴趣和参与,[36]为中小学持续输送优质的校外科学教育服务。

科普场馆作为具备包容和多样化的学习领域和场域,从各个方面反映社会的多元化和对于广大群体可访问性的保障是其开展科学教育的重要前提。响应女生需求的方法和举措不应该是简单的、一味的特殊化女生,而是应该把女生拉进场馆的环境中,让她们真正走近科学,和其他群体获得相同的体验和感受,这些方法和举措应该是具有普适意义的,是对博物馆包容性和多样性的全新诠释和不懈追求。

通过对旧金山探索馆开展包容性科学教育的目标愿景和实施路径的系统梳理,我们可以发现,探索馆在包容性的教学策略指导下,支持女生群体以多元学习方法了解科学、参与科学并体验科学职业情境,掌握科学知识和技能,树立其科学抱负。为我国科普场馆包容性教育的发展提供了良好的经验与有益的参考。

4.1 丰富活动设计,促进女生参与

科普场馆内的教育活动一直以来都是青少年参与校外科学学习的主要形式,[33]旧金山探索馆在其活动的内容、情境、视效设计,主题策划以及教学团队上,充分利用了特有的资源、整合社会的力量,提供了丰富且独特的教育活动。这既响应了女生的学习需求和多元兴趣,又适应了不同发展阶段,开发了囊括科学领域多学科主题的活动和项目,在组织形式上也积极创新,并通过社交媒体扩大其传播和影响力,跨越时空限制,使女生能更为全面的参与到科学学习中来。

在“双减”政策的指导下,科普场馆应跳出过去传统的以藏品为中心、参观浏览为主要学习方式的科学教育策略。[33][37]一方面,科普场馆可以借助国内外成熟的包容性科学教育策略,结合自身的教育理念和场域特征,从教育空间的重新构建、活动的设计开发、场馆教育队伍建设、技术融合和设施设备更新等维度为促进女生科学参与创造条件;另一方面,要注重场馆中科学学习的自主探究性,不能将学校内的教学模式简单复制到场馆的环境中,尽可能还原女生们真实生活情境并联系在地文化,让她们在解决真实存在的社区问题中开展学习,让女生拥有科学探究的的主动性和自信心。

4.2 构建多元体系,实现包容性教育

探索馆拥有众多长期合作交流的伙伴对象,包括从事研究工作和带来教学经验的学校和科研所、提供志愿服务和社区资源的机构组织、跨地域合作的科普场馆和具有社会影响力和宣传功能的企业以及社交媒体,凝聚多种社会力量以形成共促女生的科学参与教育体系结构。

场馆和学校合作既能顺应课程标准,开发适合各年龄学段的课程内容,又能获得充分的教学经验,联结课堂内外的学习内容。机构组织的加入则是为场馆源源不断输入社会资源,尤其是走进社区为女生们带去丰富的课后服务,了解女生的生活情境,帮助她们获取社区资源,建立起流动的“女生科学俱乐部”。和其他科普场馆开展合作能促进跨地交流分享、赢得共同进步,为场馆带来更多元的文化和视野,注入新鲜活力,听到和看到更多女生的声音。企业和社交媒体能进一步加强场馆的社会影响力,让更多人和组织关注到女生科学学习的困境,一起助力女生的发展。

促进女生的科学参与,实现场馆的包容性科学教育,助力做好科学教育加法是一项系统性的任务,需要更多社会力量的广泛关注与大力支持。科普场馆作为一个能够延伸校内科学学习空间,增进女生非正式科学学习体验的重要场所,应充分利用自身的优质教育资源,做好科普共享,为构建多元体系、形成教育合力积极贡献。期待我国科普场馆在科学教育领域开展包容性科学教育,减少性别差距,激发女生对科学领域的兴趣和参与度,为女生群体在STEM领域的未来发展提供长足的支持和鼓励。

参 考 文 献

[1]潘士美,吴心楷,赵秋红.培育学生科学资本:英国教学理论、实践与启示[J].比较教育学报,2020(06):132-144.

[2]教育部等十八部门.关于加强新时代中小学科学教育工作的意见[EB/OL].(2023-05-26)[2023-07-08].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A29/202305/t20230529_1061838.html.

[3]国务院.博物馆条例[EB/OL].(2015-03-02)[2023-07-10].https://www.gov.cn/zhengce/content/2015-03/02/content_9508.htm

[4]Dawson E, Archer L, Seakins A, et al. Selfies at the science museum: exploring girls’ identity performances in a science learning space[J]. Gender and Education, 2020, 32(5):664-681.

[5]UNESCO. Measuring gender equality in science and engineering: The SAGA science,

technology and innovation[R]. Paris: UNESCO, 2016:4.

[6]翟俊卿,张静,袁婷婷. 为实现更加包容的STEM教育——联合国教科文组织推动女性参与STEM教育的实践与反思[J].比较教育研究,2023,45(4):22-33.

[7] Paechter C. Educating the other: gender, power and schooling[M]. Falmer Press, 1998.

[8]范妮. 社会性别视角下的小学生科学学习性别差异研究[D].华中科技大学,2022.

[9]American Alliance of Museums, National Museum Salary Survey[R]. Crystal City: Amer-ican Alliance of Museums,2017:19.

[10]Middleton M. Feminine exhibition design[J/OL]. Exhibition,2019,38(2):82-91[2023-07-12]. https://www.academia.edu/40660101/Feminine_Exhibition_Design.

[11]Topaz CM, Klingenberg B, Turek D, et al. Diversity of artists in major U.S. museums[J] PLoS ONE,2019,14(3):1-15.

[12]Archer L, Dewitt J, Osborne J, et al.“Balancing acts”: elementary school girls’negotiations of femininity, achievement, and science: femininity, achievement, and science[J]. Science Education, 2012, 96(6):967-989.

[13]鲍贤清,石国霖,王梦琦.促进女孩的STEM参与:科技类博物馆的包容性设计[J].自然科学博物馆研究,2023(3):8-16.

[14]Dancstep née Dancu, T., & Sindorf, L. Creating a Female-Responsive Design Framework for STEM exhibits[J]. Curator: The Museum Journal, 2018,61(3):469-484.

[15]Crowley K, Callanan M A, Jipson J, et al. Shared scientific thinking in everyday parent-child activity[J] Science Education, 2001, 85(6):712-732.

[16]罗萍萍,刘伟民.新时代我国STEAM教育的性别差异探析:从“因性施教”到“敏感教育”[J].贵州师范学院学报,2020,36(07):59-67.

[17]Dasgupta N, Stout J G. Girls and women in science, technology, engineering, and mathematics: STEMing the tide and broadening participation in STEM careers[J]Policy Insights from the Behavioral and Brain Sciences,2014, 1(1):21-29.

[18]Borun M. Gender roles in science museum learning[J] Visitor Studies Today,1999, 3(3):11-14.

[19]Crowley K, Callanan M A, Tenenbaum H R, et al. Parents explain more often to boys than to girls during shared scientific thinking[J]. Psychological Science, 2001, 12(3):258-261.

[20]Shaby N, Assaraf O B Z, Tail T. The particular aspects of science museum exhibits

that encourage students’engagement[J]. Journal of Science Education and Technology, 2017, 26(3):253-268.

[21]Pintrich, P.R., Zusho, A. Student Motivation and Self-Regulated Learning in the College Classroom[M]. In: Smart, J.C., Tierney, W.G.(eds) Higher Education: Handbook of Theory and Research. Higher Education: Handbook of Theory and Research,2002,17:55-128.

[22]Kotte D. Gender differences in science achievement in 10 countries: 1970/71 to 1983/84[M]. Lang, 1992.

[23]Dawson E. "Not Designed for Us": How science museums and science centers socially exclude low-income, minority Ethnic Groups[J]Science Education, 2014,98(6):981-1008.

[24]National Research Council.Learning Science in Informal Environments: People, Places, and Pursuits[W]. Washington, DC: The National Academies Press,2009:13.

[25]Reznik G, Massarani L, Calabrese Barton A. Informal science learning experiences for gender equity, inclusion and belonging in STEM through a feminist intersectional lens[J/OL]. Cultural Studies of Science Education.(2023)[2023-07-17]. https://link.springer.com/10.1007/s11422-023-10149-4.

[26]Gay G. Culturally responsive teaching: theory, research, and practice[M].2nded.New York: Teachers College, 2010.

[27]Archer, L., DeWitt, J., & King, H. Improving science participation: Five evidence-based messages for policy-makers and funders. UCL Institute of Education[R/OL].(2018-05-22)[2023-07-20].https://ioelondonblog.wordpress.com/2018/05/22/improving-science-participation-five-evidence-based-recommendation

[28]Baker D, Leary R. Letting girls speak out about science[J]. Journal of research in science teaching, 1995, 32(1):3-27.

[29]U.S. Bureau of Labor Statistics. Employed persons by detailed occupation, sex, race, and Hispanic or Latino ethnicity. Labor Force Statistics from the Current Population Survey, Table 11[EB/OL].(2020)[2023-07-20]. https://www.bls.gov/cps/cpsaat11.html.

[30]Godec, S. Home, school and the museum: shifting gender performances and engagement with science[J]. British Journal of Sociology of Education, 2019,41:147-159.

[31]Riedinger K, Taylor A. "I could see myself as a scientist": The potential of out-of-school time programs to influence girls’ identities in science[J]. Afterschool Matters,2016,23:1-7.

[32]Dancstep(née Dancu)T, Sindorf L. Exhibit designs for girls’engagement:a guide to the EDGE design attributes.[R/OL].(2016)[2023-07-21]. https://www.exploratorium.edu/sites/default/files/pdfs/EDGE_GuideToDesignAttributes_v16.pdf.

[33]陈奕喆.面向青少年科学职业理想培养的场馆科学教育研究——来自英国两家科普场馆的启示[J].自然科学博物馆研究,2022,7(04):63-72.

[34]Catsambis S. Gender, race, ethnicity, and science education in the middle grades[J]. Journal of Research in Science Teaching, 1995, 32(3):243-257.

[35]Dancstep(née Dancu) T, Sindorf L. Exhibit Designs for Girls’ Engagement (EDGE)[J/OL]. Curator: The Museum Journal, 2018, 61(3):485-506.

[36]施波文.“双减”背景下博物馆科学教育的馆校协同路径探析——以浙江自然博物院为例[J].科学教育与博物馆,2023,9(03):26-31.

[37]周佳.“双减”政策背景下博物馆教育潜能释放路径探究[J].教育科学,2022,38(1):35-40.

作者简介:

石国霖:上海师范大学教育学院教育技术学硕士研究生;研究方向:博物馆学习和STEM教育;Email:1000512298@smail.shnu.edu.cn;

鲍贤清:上海师范大学教育学院教育技术学系副教授;研究方向:博物馆学习、STEM教育;Email:bao@shnu.edu.cn。