2018-科学竞赛获奖者都去哪儿了

发布时间: 2025-01-04

作者:

字体:

小

中

大

来源:

科普时报3-9-8

我们印象中的养猪场是什么样子?破旧

的小平房?脏?臭?乱?有谁愿意住在养猪

场周围?臭味无处不在,苍蝇围绕着房子飞

来飞去,流过自家门前的河水也是乌黑发臭

……然而时代在变迁,科技在发展,这样的

养猪场已离我们的生活逐渐远去。2

月中旬,

我和同学追随着科技的步伐,来到了浙江省

美保龙种猪育种基地。

抬头望去,右手边的欧式建筑好似庄园

一般,仿佛里面住着什么皇家贵族。往左手

边放眼望去,映入眼帘的翠绿色草坪恍然间

使我们误以为是一个后花园。若不是大门口

的“浙江美保龙种猪育种基地”几字,谁会

想到这是一家种猪场呢?

走进大厅,大屏幕上显示着小猪生活每一

阶段的实时监控,就像我们生活在幼儿园,小

学,初中每个阶段一样。工作人员可以根据每

个阶段的实际情况,制定涵盖种猪生产各个环

节的生产,管理和技术标准,形成了标准化质

量管理体系;还采用

GPS

等电子信息化管理

系统,通过对生产数据的采集分析,实时监控

生产情况变化,做到生产流程科学合理,选种

选配有据可依,实现了数字化与精细化管理,

而且建立生物安全体系,严格执行消毒、隔

离、免疫、监测、疫病、净化等措施,及时对

生产中存在的瓶颈问题和主要技术指标进行攻

关,确保猪群健康。

再往前走,一间像咖啡厅似的小屋出现

在一片毛竹林中,现在的种猪场也这么有情

调?还有咖啡厅?抱着好奇心,我们走进了

这间别有情调的咖啡厅,果然这里的确可以

喝咖啡,同时还可以选种猪。走进小屋,玻

璃窗前人们坐在茶几边小口小口地品尝醇香

咖啡,玻璃窗后仿佛又是猪的秀台,一个个

像是待出嫁的新娘,等待着合适的人家将她

们挑走,这样的惬意版选种猪方式怎能不让

人喜爱?

过去,养猪产生的污水如何处理总是一

个大难题。曾经被污水污染的小溪已一去不

复返,在美保龙种猪育种基地已经没有人再

为这个过去严重的问题而苦恼。在污水处理

上

,

他

们

采

用

高

效

固

液

分

离

系

统

、

高

效

UASB

厌氧发酵系统、四级生化联合技术、

七级沉淀过滤分离处理、终端消毒等工艺处

理污水,处理后水循环应用,满足场内其他

方面需求。

如果有需要,他们还会用到反渗透膜技

术,这种处理污水的科技水平已达到航天员

在太空饮用水的级别。工作人员调侃到刚才

泡咖啡的水就是通过反渗透膜技术将猪尿过

滤出来的,我们不禁冒了一身冷汗。如果是

你,你是愿意停留在自己的旧观念里,还是

相信这眼前高端的科技呢?

最后,我们来到智能玻璃温室大棚,生

机勃勃的青绿色蔬菜映入眼帘,有油麦菜、

生菜、菊花菜等,令人神清气爽、耳目一

新,仿佛来到了希望的田野上,实在想不到

这样绿意盎然的无土蔬菜温室竟然会出现在

一家种猪育种基地中,而用来为蔬菜提供养

分的水,就是养猪产生的污水一级生化后输

送过来的。水资源的循环再生利用,为我们

创造出了更加美好的环境。

绿水青山就是金山银山。在未来,随着

科技的不断进步,像美保龙这样的生态循化

式种猪场会越来越多,以前脏、乱、臭的种

猪场也随着时代前进的步伐与我们挥手告

别。科技,给了我们生活的展望;科技,让

地球更加美丽!

(作者系浙江省金华市外国语学校809班学生)

语文老师毛云娟点评:

本文语言朴实无

华,却极具韵味。对话式的开头颇具匠心,

之后以轻松愉快的语气,向我们娓娓道来。

小作者观察仔细,叙述时井然有序,充分运

用对比的写法,并辅以比喻、拟人等修辞,

结构紧凑,衔接自然,中心突出,使人如临

其境,流连忘返。结尾点题,展现了一代中

学生“家事国事天下事,事事关心”之风采!

美丽科学

8

课堂内外

地址:北京市复兴路

15

号

邮编

100038

电话

010-58884136/37/38

传真

010-58884135

每周五出版

(2018

全年订价:120

元)

科学教育

教育

·

智慧

8

编辑/李

苹

2018.3.9

科

普

时

报

多彩世界

随着科学技术的飞速发展,综

合国力的竞争越来越取决于人才的

竞争。因此,培养人才是各国教育

的重中之重。青少年科技竞赛是培

养

和

选

拔

科

技

后

备

人

才

的

重

要

途

径,受到各国国家的重视。我国的

科技竞赛也有

30

多年的历史,其

中,全国青少年科技创新大赛是影

响比较大的一项科学竞赛。

全国青少年科技创新大赛具有

30

多届的历史,2018

年将在重庆举

办第

33

届大赛。大赛也具有广泛的

群众基础,从全国级的终评到学校

级的选拔,每年有

1000

多万学生参

加各级各类的全国青少年科技创新

大赛。大赛与国际赛事也有密切的

联系,每年都从全国级比赛中选拔

出优秀学生参加国际科学与工程大

奖赛和欧盟青少年科学竞赛等国际

比赛。

全国青少年科技创新大赛培养

和选拔了大批青少年科技创新人才,

既有大学里科研人员,也有科技界

创业人才。为了更充分的了解创新

大赛的获奖者们的后续发展,2014

年中国科普研究所在中国科协的支

持下,曾开展过一次追踪研究,分

析了2000-2013年全国青少年科技创

新大赛一等奖获得者的学业发展和

职业发展情况,得到以下一些结果。

1.

所有参与调查的获奖者都读

到本科及以上。尽管被访者不是全

部获奖者,但是也能说明全国青少

年科技创新大赛的获奖者学业发展

较好。这主要是由于

2014

年以前,

在全国青少年科技创新大赛中获得

一等奖的选手可以获得大学保送资

格。所以,创新大赛为获得一等奖

的选手提供了较高的平台。

2.

大

学

就

读

专

业

调

查

结

果

发

现:选择工学类专业的创新大赛获

奖者最多,占总数的

42%。以下依

次

是

理

学

、

人

文

社

科

、

医

学

等

专

业。总的来说,77%的样本都选择

了理工类专业,7%的样本选择了医

学类专业。

3.

全国青少年科技创新大赛获

奖者普遍就读较好的高校。所有获

奖者中,曾经参加过国际科学竞赛

的学生就读国外大学的比例较高,

30%的参加过国际比赛的学生就读

国外的大学。没有参加过国际科学

竞赛的获奖者就读国外大学的比例

是

13%。此外,参加过国际比赛的

学生就读国内大学,所在学校均是

985/211

的名校,如北京大学、清华

大学、复旦大学、浙江大学等。没

有参加过国际科学竞赛的学生样本

中,10%的样本所在学校为非

985/

211

类学校。

4.

一半以上的科技竞赛获奖者

从事的工作与工程技术有关,这也

体现了科技竞赛的特点。并且在已

经工作的所有样本中,参加过国际

科学竞赛的学生有更高的比例选择

从事与科学和科学研究有关的工作

(90%以上)。

上述数据能够看出来在全国青

少年科技创新大赛上获奖的学生学

业发展较好。一方面是创新大赛为

参赛者提供了较高的平台,获奖者

可以获得保送

(2014

年之后没有保

送了)

和参加国际比赛的机会。另

外一方面,同时也是更重要的,是

学生在参赛的过程中锻炼了解决问

题能力、表达交流能力等公众都需

要的能力,还培养了搜索和梳理文

献资料、设计实验或者方案模型等

做科研工作需要的能力。2010

年的

一位全国青少年科技创新大赛一等

奖获奖者

(美国宾夕法尼亚大学州

立大学在读)

对研究者说:高中期

间有机会参加科学研究及竞赛是一

件让我受益匪浅的事情,特别是锻

炼了我对自己研究项目的表述与交

流能力,这对我的后面的学习很有

帮助。

(作者系中国科普研究所副研究员)

我国古代就有“3

岁看大,7

岁看老”“人

看从小,马看蹄爪”……等说法。从司马光砸

缸的故事来看,面对一个小孩跌落缸中,在其

他小孩都跑掉的情况下,唯有司马光思维反应

快

(用时非常少),解决实际问题的能力强:

方法是运用逆向思维,让水离开人,解决实际

问题的效果非常好。假如司马光思维反应慢

(用的时间多),虽然砸开了缸,水流出,如果

解决实际问题的能力差

—

—小孩没有活命,也

不会受到人们的称赞。反过来讲,假如司马光

思维反应快

(用的时间少),像其他小孩一样

脚底抹油

—

—溜了,没有解决实际问题

—

—小

孩被淹死了,那么他也不会受到人们的称赞。

司马光砸缸的故事具有两个条件:一个

是司马光思维反应快,表现形式是用时少;

另一个是司马光解决实际问题的能力强,表

现形式是效果好。据史料记载,司马光后来

成了北宋的政治家、史学家、文学家。

再来看曹植七步成诗的故事。魏文帝曹

丕曾经命令东阿王曹植在七步之内作成一首

诗,作不出的话,就要动用死刑。曹植应声

便作成一诗:“煮豆持作羹,漉菽以为汁。箕

在釜下燃,豆在釜中泣:‘本自同根生,相煎

何太急!’”魏文帝听了深感惭愧。

这个故事同样具备思维反应快

(用时

少):解决实际问题的能力强,(效果是:七

步成诗)

两个特点。曹植后来成了三国时期

曹魏著名的文学家,是建安文学的代表人物

之一与集大成者,他在两晋南北朝时期,被

推尊到了文章典范的地位。后人因其文学上

的造诣而将他与曹操、曹丕合称为“三曹”。

南北朝时期的文学家谢灵运有“天下才有一

石,曹子建独占八斗”的评价。

再看孔融随父亲京城访友。据说孔融十

岁那年随父亲到达京城洛阳。当时,著名的

士大夫李膺也在京城,如果不是名士或他的

亲戚,守门的人一般是不通报的。孔融想看

看李膺是个什么样的人,就登门拜访。他对

守门人说:“我是李膺的亲戚。”守门人通报

后,李膺接见了他。李膺问他说:“请问你和

我有什么亲戚关系呢?”孔融回答道:“从前

我的祖先孔子和你家的祖先老子有师资之

尊,因此,我和你也是世交呀!”当时很多宾

客都在场,对孔融的回答十分惊奇……

从孔融随父亲京城访友这件事情中可以

看出,孔融思维反应快,表现形式是思维敏

捷,用时少;解决实际问题的能力强,表现

形式是“从前我的祖先孔子和你家的祖先老

子有师资之尊,因此,我和你也是世交呀!”

同样具备这两个特点。孔融后来成了东汉末

年的文学家,“建安七子”之一。

最后,我们看一下成年人

—

—宋朝监管

土木建筑的大臣丁渭修建皇宫的事。丁渭修

建皇宫同样具备思维反应快

(用时少),解决

实际问题的能力强

(效果好)

这两个条件。

假如丁渭拖延了工期

(用时多),即使解决实

际问题的能力强,能够建好皇宫,不仅会受

到宋神宗的责罚,也得不到人们的称赞;假

如丁渭能够按时完工

(虽然用时少),但是如

果解决实际问题的能力差,没有按照故事中

所说的三个步骤建好皇宫,也会受到宋神宗

的责罚,得不到人们的称赞……

综上所述,古人衡量一个人特殊才能,

解决实际问题能力的方法

(特征)

是:思维

反应快

(用时少);解决实际问题的能力强

(效果好)。转换为概念就是“学习效率等于

学校成绩

(学生在考卷上所答对的分数)

除

学习时间

(学生在考卷上所答对的分数用去

的时间,用公式表示就是:F=w/t)。”

早在

17

世纪,德国炼金术师、化学家

Johann

Rudolf

Glauber

就在实验过程中发现硫酸亚铁晶体能够长成一棵“铁树”,但他当

时并不知晓其中的化学原理。尽管后来也有其他的化学家用不同的

金属盐制作过化学花园,可是没有人能解释这其中的机理。

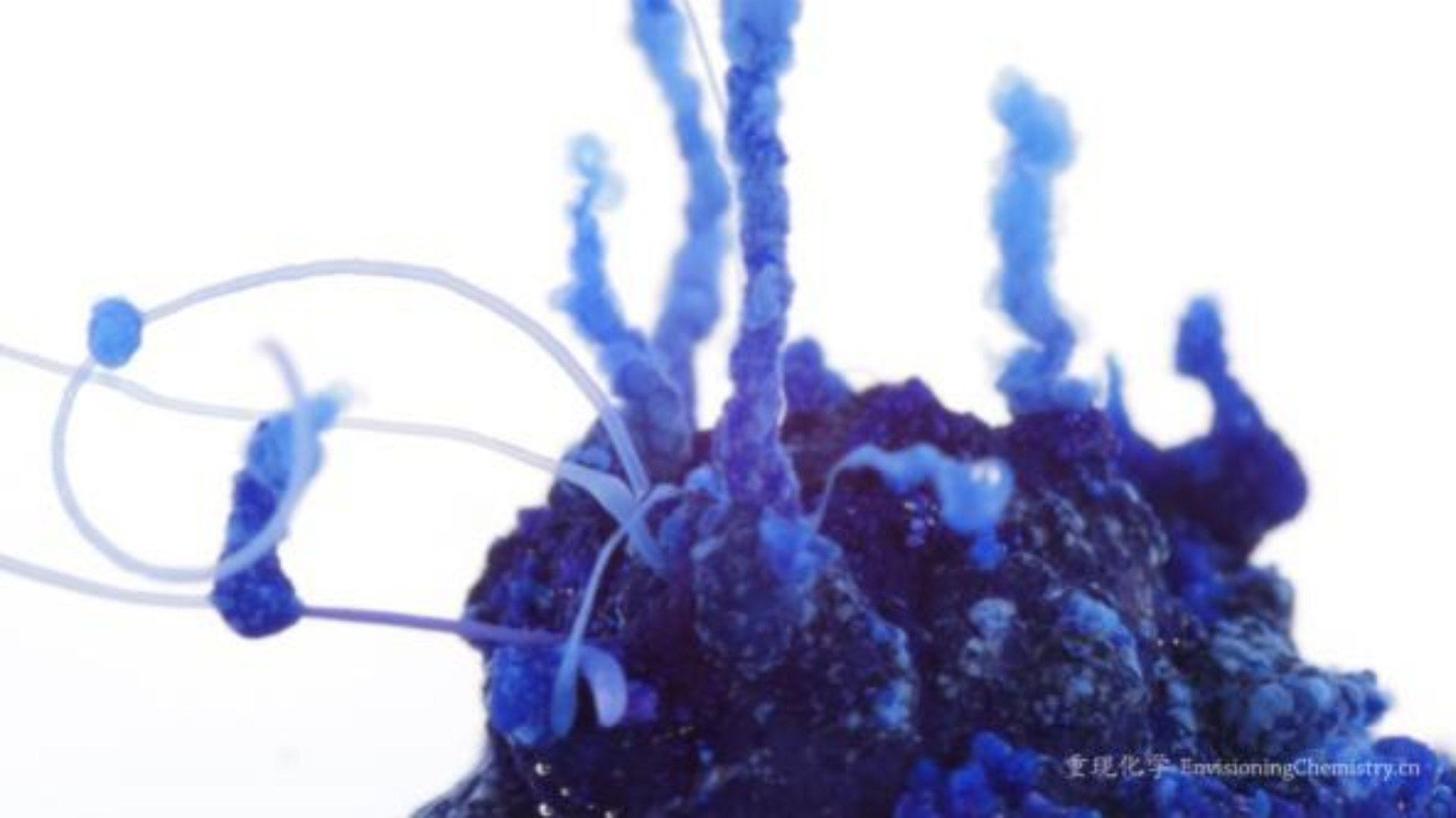

到了现代,科学研究渐渐揭开了这一谜底。在硅酸钠溶液中加

入金属盐时,金属盐的表面会形成不溶于水的硅酸盐薄膜。由于渗

透压作用,水会进入薄膜使之破裂,并立刻生成新的薄膜。接下来

薄膜再破裂,新薄膜又形成,这种循环造成了多种多样有趣的“生

长”过程。

这种“生长”看起来是如此的具有生命力,宛如实验室中别致

的化学花园。图片记录了氯化钴和氯化铁在硅酸钠溶液中的反应过

程,生动而有趣,不同颜色的金属盐也让化学花园更加丰富多彩。

美国打开了我想象的大门

我是个幸运儿,上世纪

90

年代末有幸

去了纽约,读了一所特殊的高中:学校坐落

于华尔街街区,步行

3

分钟就能抵达世贸大

厦

(我是每天上下学穿梭于此),5

分钟就可

以骑上华尔街那头牛气冲天的金牛。高中四

年,我们最主要的课外活动就是去华尔街公

司实习。学校超

60%的毕业生最终都进入了

金融行业,简直就是一所低调但实在的“华

尔街预备学校”。

我的英文老师

Ms.

Kim,

一位友善的白

人女老师,眼睛大而有神,一副老花眼镜

架在鼻梁上,多了几分可爱。她对学生的

严格以及关怀,令人难以忘怀。但是令我

终生难忘的是她当老师之前的身份,令一

位初到纽约的中国少年大开眼界。在我还

未出生的年代,Ms.

Kim

已经是华尔街一

位小有名气的股市操盘手。多年在华尔街

呼风唤雨,30

多岁,金盆洗手,摇身一变

成了老师。美国的“奇葩”远远超出了我

的想象力。

如果说我的英文老师帮我打开了我的第

一只眼,那么我的同学Ethan则打开了我的另

外一只眼。安排学生课后去金融公司实习是

学校的最大特色,这种机会对于世界上任何

高中生而言都是极度稀缺的,但是出人意料

的是Ethan同学竟然不为所动,每天下午抱着

一台式电脑隐身于学校图书馆一个角落。

不知情的人根本不会注意到他,或误以

为是一位贪玩游戏不务正业的少年,没有人

会猜得到这位“天才”小子自小就喜欢阅读

华尔街日报,而且最酷爱的版面是后半版的

行情数据。年仅

17

岁,已经有了固定的客

户群体,每天放学跟踪股市,为他人理财。

如果说

Ms.

Kim

的故事挑战了我的想象空

间,那么

Ethan

同学简直一脚踢破了我的想

象大门。

美国教育的精髓:它使人变得不惧怕改变

本来以为这些所闻所见会随着高中毕

业,离我而去,被记忆封存。没有想到的是

身边的这些“奇人怪事”早已在我的心中埋

下了一颗种子,在潜意识中影响了我今后

10

年每次的关键决定。

高中最后一年所面临的一个大问题就是

上什么大学,读什么专业。我决定申请一个

工程学院,攻读计算机。理由很简单:在两

家华尔街公司实习之后,我对金融感觉平

淡,但又得找一个有前景的专业。就这样,

我很天真地踏进了康奈尔大学的工程学院,

为金融画上了句号。

故事到了这里,不仅仅没有结束,而是

刚刚开始。在大学暑假期间,工科的同学忙

于大公司实习,如波音、英特尔、微软等

等,我却选择去日本学日语、去纽约低收入

社区教英文;大学四年,不少同学从一开始

就方向明确,修双学位,我却尝试了计算机

一年多,发现不合适,大二又再次寻找新的

方向,从零开始;等大学毕业,好友们进了

麦肯锡、高盛、央视或者医学院、法学院,

而我却飞到了中国的一个县级城市开办了英

文培训班。创业

8

个月之后,我又回到了学

校攻读教育硕士,从头到脚“亏欠”了工程

学院的学位。

回眸往事,我是如此地折腾,没有规

划,没有战略,根本不知道路向何方。现

在回想,为自己的简单和大胆感到后怕。

但

是

这

也

恰

恰

完

美

展

示

了

美

国

教

育

的

精

髓:美国就是一块供人折腾的好土壤

—

—

她拥有丰富的资源以及高度的文化和体制

自由。用美国人挂在嘴边的一句话来映照

这种自由的态度:“who

cares!”

即“谁在

乎呢!”

这也许就是

Ms.Kim

和

Ethan

同

学的心态吧。

美国的这种自由,必然会鼓励一个人

去探索。美国教育最大的价值也就在此:

她使人变得不惧怕改变,不惧怕失去,不

会患得患失。探索是有风险的,过程是艰

苦的,那么去面对和克服将来的未知和不

确

定

性

,

一

个

人

必

然

需

要

学

会

独

立

、

思

考、创新、团队合作以及掌握批判性思维

等

。

美

国

的

教

育

核

心

也

是

这

个

国

家

的

核

心

。

所

以

难

怪

你

会

觉

得

美

国

人

普

遍

很

自

信,很乐观。这也许也解释了硅谷会出现

在美国,而不是其他地方。

(作者系中美教育者,蓝橡树专栏作家)

△硅酸钠溶液中的氯化钴

△硅酸钠溶液中的氯化铁

美丽科学和中国化学会

供本报专稿

(李聪/文

朱文婷/摄影)

应

急

中

的

特

殊

才

能

□

□

皮发万

我

眼

中

的

美

国

教

育

精

髓

□

□

林

杰

种

猪

场

变

形

记

□

□

董芯汝

科

学

竞

赛

获

奖

者

都

去

哪

了

?

□

□

李秀菊

别致的

别致的

“

“

化学花园

化学花园

”

”

谈到美国教育,我们联想到的关键词是创新、独立、批判性思维、团队合作,等等。围绕美国精英教育,新闻、书

籍、演讲,我们读了很多、听了很多,消费了更多。尽管如此,很遗憾,我们却未能领会美国教育的精髓。

上述种种能力,只不过是美式教育的副产品,即在接受美式教育过程中自然获取。他们的确具有价值,但他们并非

美国教育的最高价值,更并不代表美国教育的真谛。作为一名美国教育的参与者以及生产者,我愿打开心扉,分享几个

亲身故事,陪伴读者从一个新的角度品尝美国教育。

首先我们得暂停向美国人学新招。如果你无法领会其精神,任何新招根本学不到家。

我发现我们作为家长,往往在无意识中伤害了孩子:从小学开始,我们就告诫孩子不好好

学习,就不会有将来。上不了好大学,就找不到好工作,就没有出息,人生将是失败的。

虽然我们是希望孩子因此更加努力,但是结果是在孩子幼小的心理早早就埋下一颗害怕失

败,害怕与他人不同,害怕偏离传统的种子。

我们一代一代都是如此在“恐吓”中长大。家长自认为是把智慧传教给子女,自以为

一切都是为了他们好,实际上父母所做的是从小束缚了孩子的想象空间。

我们一边努力尝试培养创新力

(推崇批判性思维课程、实行小班教学、参加机器人大

赛等),一边忙碌着把孩子关到笼子里,让他稳定,让他安全。创新的最大障碍并非广受诟

病的中国填鸭式教育,而是从小到大潜移默化灌输于学子的求稳心态。即使一个人名校毕

业,但求稳心切,那又谈何创新,那又如何突破呢?

越来越多的中国家庭也意识到中国环境的欠缺,因此选择出国留学。但是不论我们的

孩子上了多少门

AP

课,参加了多少高大上的课外活动,最终进了什么样的名校,只要我们

的孩子心中依旧保持着一颗恐惧的心,害怕将来上不了好大学,害怕将来找不到好工作,

害怕将来一事无成,那么我们的留学还是没有吸收到美国教育精髓。它的精髓在于丰富的

资源和高度的自由,从小给学生提供了机会试错,去寻找自己的方向,就算是

30

多岁也可

以重新开始,如

Ms.

Kim,最终做到内心自由。

“爱”的对立面并非“恨”,而是“恐惧”。如果我们真正爱我们的孩子,不论他是小学

生还是大学生,我们并不需要做特殊的事情,而是不要吓唬他,保护好他那颗原本自由的

心。

说

说

创

新

的

最

大

障

碍