2018-穿越时空 与爱因斯坦同读一本书

发布时间: 2025-01-04

作者:

字体:

小

中

大

来源:

8-17

1945年8月15日,日本天皇裕仁向全日本广播,

接受《波茨坦公告》,宣布无条件投降。当年9月9日9

时,第二次世界大战中国战区受降仪式在南京中央陆

军军官学校大礼堂举行,中国陆军总司令何应钦代表

中国战区最高统帅接受日本侵华派遣军总司令冈村宁

次递交的日本投降书。自此,由国共两党合作领导的

中华民族艰苦卓绝的抗日战争取得完全胜利。这正

是:“

八年抗战时维艰,共御倭寇统一线。大敌当前泯

恩仇,微躯舍后保国全。羸弱从来遭欺凌,强盛方能

获高眼。不忘历史图雪耻,复兴中华奋向前。”

说“八年抗战”,是把抗战起始日从

1937

年

7

月7日“卢沟桥事变”(又称“七七事变”)

爆发算

起。对此,史学界和民间一直存有争议。2015

年

9

月

3

日,在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯

战争胜利70周年大会上,习近平总书记发表讲话指

出:“70

年前的今天,中国人民经过长达

14

年艰苦

卓绝的斗争,取得了中国人民抗日战争的伟大胜

利,宣告了世界反法西斯战争的完全胜利,和平的

阳光再次普照大地。”由此把抗日战争的起始日向前

推到了“九一八事变”发生时的

1931

年

9

月

18

日,

使“8年抗战”成为“14年抗战”,既还历史本来面

目,也利于国人更加全面了解抗战历史。

1931年9月18日晚,日本关东军铁路守备队一

行以巡视铁路为名,在奉天(今沈阳)北面约7.5公

里离东北军驻地北大营

800

米处的柳条湖附件引爆

小型炸药,自行炸毁日本人修筑的南满铁路的一段

路轨,并将

3

具身穿东北军士兵服装的中国人尸体

拖至现场,借此栽赃嫁祸,诬称中国军队破坏铁路

并袭击日军守备队,然后突然袭击北大营。此事件

即为震惊中外的“九一八事变”。

“九一八事变”是日本在中国东北蓄意制造并

发动的一场侵华战争,是日本帝国主义全面侵略中

国的肇始。至

1932

年

2

月,整个东北三省全境沦

陷。日本利用卖身求荣的前清废帝溥仪在东北建立

了伪满洲国傀儡政权,开始了对东北人民长达14年

之久的奴役和殖民统治,东北同胞从此饱受亡国奴

痛苦。9月18日,由此被定为国耻日。

上个世纪

30

年代,中国国力衰落,民智不开,

内战纷争,军阀割据,整体实力已远远落后于经民

治维新后迅速崛起的日本。但在“九一八事变”发

生时,驻沈阳的中国军队却有1.2万人,并装备有各

型飞机265架、坦克装甲车26辆、各型火炮3000多

门、各式机关枪近6000挺。即使是驻扎在北大营的

中国军人,也有8000多人之众。而发动事变的日军

呢?据载,当日进攻北大营的日军独立守备队第二

大队只有

600

余人,且普遍仅装备有步枪、机枪等

轻武器。然而,事变发生

6

个小时后,北大营即被

攻破;8

个小时后,整个沈阳城陷落。兵力如此悬

殊,结果却如此不堪,令人痛心,令人愤慨。

在局部具有巨大优势的情况下却不战而溃,开

战后却不断涌现卖国的汉奸和投敌的伪军,岂不是

国耻?一个三军统帅都怯战的东三省,一支未战心

先败的军队,一群刀架脖子也不敢反抗的国民,唯

一的结局就是当亡国奴。正因如此,杨靖宇、赵一

曼、赵尚志、投江八女等东北抗联志士们的宁死不

降、殊死抵抗、舍生取义、保家卫国的英雄气概,

更加显得惊天地、泣鬼神。他们都是真正的民族英

雄,值得后人万世敬仰。

与“九一八事变”同为国耻的还有南京大屠

杀。1937

年

12

月

13

日,中国军队在南京保卫战中

失利,国民政府首都南京沦陷。为报复中国军民的

顽强抵抗,在日军华中派遣军司令松井石根和第

6

师团长谷寿夫的指挥下,侵华日军在南京城及附近

地区进行了长达

6

周的有组织、有计划、有预谋的

大屠杀,实施奸淫、放火、抢劫等血腥、残酷暴

行,大量中国平民及战俘被杀害,无数家庭支离破

碎,遇难人数超过30万。

2014年2月27日,第十二届全国人大常委会第

七次会议通过决定,将每年的12月13日设立为南京

大屠杀死难者国家公祭日。每逢公祭,都感慨万

分,吾辈再也不能空唱高调,唯有真抓实干、发愤

图强,方能国盛民强,不再遭人欺辱。这正是:

“国

弱何能慰亡灵,从来落后遭欺凌。图强奋发全民

愿,假大空虚忧横行。”

不忘国耻,振兴中华,这是每一个中国人的责

任和使命。经过40年的改革开放,我国已经取得巨

大的进步和伟大的成就,但是,我国仍处并将长期处

于社会主义初级阶段的基本国情没有变,是世界最大

发展中国家的国际地位没有变;因此,仍需练好内

功,强大自我,绝不能自认为已经是天下老大,动不

动就喊打喊杀,视战争如儿戏。有感于此,赋诗一

首,以表情怀:“

又近一年九一八,勿忘国耻疗伤

疤。民无信仰多汉奸,兵具智勇少爪牙。积贫积弱必

挨打,离心离德

定散沙。病体愈

后体方健,切忌

逞强争老大。”

5

书香

·

文史

编辑/陈启霞

科

普

时

报

2018.8.17

“一本适时的好书,能够决定

一个人的命运,或者成为他的指

路明星,确定他终生的理想。”这

是国际安徒生文学奖获得者、苏

联著名儿童文学家和教育家谢尔

盖

·

米哈尔科夫在他的散文名著

《一切从童年开始》中强调的。

爱因斯坦是众所周知的大科

学家,他在自述中写道:“我幸运

地从一部卓越的通俗读物中知道了

整个自然科学领域里的主要成果和

方法……这是一部我聚精会神地阅

读了的著作。”给爱因斯坦留下深

刻

烙

印

的

这

本

书

就

是

《popular

books

on

natural

science》,直译

为《自然科学的通俗读本》。

引领爱因斯坦走上科学道路

的这本书,中译本的名字为:《坐

在爱因斯坦对面

爱上自然科学的

第一本书》。笔者曾经仔细阅读过

这

本

书

,

并

深

深

地

爱

上

了

这

本

书。我认为,这是我目前看到最

好的科普书之一。它有三个方面

突出的优点:第一,能够将高深

的科学知识转化为容易理解和趣

味

化

语

言

的

书

,

这

本

书

在

讲

故

事,读书的过程就是在读故事;

第二,能够将自然科学知识与读

者的身边事结合紧密,让读者感

觉事情就在他的身边,读者好似

演员,书中设置了场景,让读者

走进去演出;第三,在讲科学故

事的同时,阐释了诸如变量的控

制等科学研究方法,同时渗透了

科学家们坚持不懈执着追求的科

学精神。

这是一本

1855

年问世的科普

书,原作者是艾伦

·

大卫

·

伯恩斯

坦。尽管100多年来,科学技术发

展飞速,特别是计算机领域和生

命科学领域的发展速度更是让

100

年前的人难以想象,但这本书由

于

作

者

精

准

的

把

握

和

谨

慎

的

叙

述,使得该书即使到了科学技术

高度发达的今天,仍然堪称一本

优秀的自然科学入门书。

这本书共包括

7

卷。分别为

地球的重量、速度、营养、光和

距离、天文学的奇迹、气象、食

物。7

卷涵盖了物质科学、生命科

学和地球与空间科学的大部分基

础

内

容

。

书

的

开

篇

提

出

一

个

问

题:科学家与普通人相比,最大

的特点是什么?这样的问题牵引

着读者的好奇心,引导读者继续

阅读。

我最喜欢的部分是勒维烈发

现海王星的故事。作者带着极为浓

厚的感情,叙述了勒维烈凭借敏锐

的思维测算出海王星的过程。这个

过程中,读者在故事中一方面能学

到万有引力等天文学的知识,体

会天文学研究的方法,还会被科

学家的智慧、才华和坚持不懈的

探索精神所感动。这部分内容中

除了赞叹勒维烈坚持不懈的努力

之外,还极为赞赏当时巴黎科学

研究院对勒维烈的研究报告给予

积极的重视。这一卷中有这样一

段话:“亲爱的读者,作为生活在

我们这个时代的一员,无论在哪

一方面,哪个领域,一定要有所

发现,有所探索,我们才能无愧

于这个光荣的时代;我并不是说

你一定要成为一个天文学家,我

只是希望你了解科学的奇迹是怎

样创造的。”这样带有充沛的感情

的叙述,对青少年具有极为强烈

的激励作用,对于普通读者也有

强烈的触动。

本书的开篇提出问题之后,

并不是在最后才给出答案,而是

在全书字里行间,不同故事中都

渗透了科学家的特质是什么?普

通人的思路与科学家的思路有哪

些不同?写到这里,您是不是也

对这个问题产生了兴趣,想知道

答案的话,请与爱因斯坦一起阅

读

《坐在爱因斯坦对面

爱上自然

科学的第一本书》。

穿

越

时

空

与

爱

因

斯

坦

同

读

一

本

书

□

李秀菊

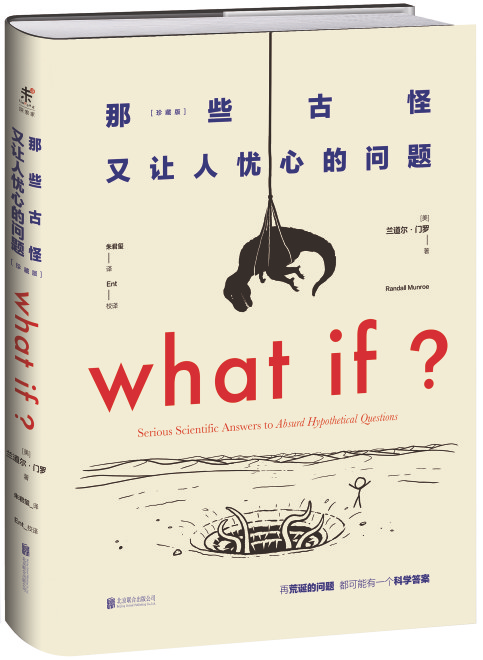

我的同学王天真推荐了美国科普作家兰德尔

·

门罗所写的一本幽默问答集

《那些古怪又让人忧心的问题》。恰巧,这本书也是我的最爱,我便从另一个角

度来谈一谈兰德尔

·

门罗的这本书。

《那些古怪又让人忧心的问题》

这本书里面包含了各种稀奇古怪问题的答

案,比如说,人体内的

DNA

瞬间消失会怎样?如果把海水抽干会怎样?这些

看似无厘头的问题,都可以在书中找到机智幽默的答案。

本书的内容通俗易懂,不像

《时间简史》

那么深奥,但作者不是一味地

“侃大山”,而是讲出了很多物理、化学、地理等方面的知识。比如“元素周期

墙”这个问题,“把元素周期表里的元素制作成立方砖头,并按照元素周期表

把它们排列起来会发生什么?”作者先是把每一行的元素都解释了一下,并详

细说明几种元素结合在一起会发生什么,综合介绍了化学、生物、统计学等

方面的知识。这种用奇怪问题引出知识点的方法非常利于读者接受。

本书语言幽默,翻译也很给力,很好地还原了作者的幽默,还有不少接

地气的翻译。比如“很不幸,铀元素可不会‘轻轻地我走了’,它们会衰变。”

这里引用了《再别康桥》里的诗句,瞧,科学还可以和文学结合。

作为科普读物,尤其是面向青少年的科普读物,不是要一味的专业化,

而是要幽默有趣,要简洁易懂,这样才能培养读者对科学的兴趣。《那些古怪

又让人忧心的问题》就很好地做到了这一点。

(作者系北京市景山学校七年级学生。北京崇文青少年科技馆“悦

·

读”

栏目推送)

不

忘

历

史

图

雪

耻

□

苏

青

安居乐业

赵晓初

摄

青诗白话

《乔伊和他的动物星球》

这本书

按照从低等到高等的顺序,以故事

为线索介绍了重要的动物门类和其

中的代表性物种。乔伊是一个

12

岁

的男孩,他和作为动物学家的妈妈

在海边开始了与动物们的亲密接触

—

—从原始的单细胞生物,到简单的

多细胞生物海绵,再到腔肠动物水

母

,

一

直

到

多

姿

多

彩

的

飞

禽

走

兽

。

看完这本书的小朋友会发现,自然

界的动物种类是如此繁多,并不只

是

家

养

的

宠

物

和

动

物

园

里

的

狮

子

、

老

虎

。

大

约

有

130

多

万

种

无

脊

椎

动

物、4

万多种脊椎动物和人类一起分

享着这个美丽的地球。

《乔伊》

获得了武汉市优秀科普

作品奖和牵手未来全国少儿图书投

票榜的科普类第一名。当然我更乐

意看到的是孩子们对书中人物的喜

爱,以及通过书中的故事培养起热

爱地球、敬畏生命的态度。

2016

年

,

我

开

始

创

作

乔

伊

的

姊

妹篇

《菁菁和她的魔法森林》。为了

写好这本书,我参考了大量的植物

学书籍;跟着植物考察的老师、学

生翻山越岭,去寻访各种美丽的植

物

;

有

时

在

路

边

看

见

不

认

识

的

植

物,就点开手机上的花伴侣软件拍

照比对。我的新书对植物界进行了

全景式的介绍,采用了植物界最宽

泛的范畴,包括了藻类、菌类、地

衣、苔藓、蕨类、裸子植物、被子

植物这七大门类。被子植物

(显花

植物)

是植物界最高级、种类最多

的一个类群。它们不仅为人类提供

了

源

源

不

绝

的

食

物

、

药

物

、

建

材

、

衣服、纸张、燃料……更用花朵为世

界增添了无穷的色彩和迷人的气氛。

植物们不会活动、不会发声,怎

样把它们写得生动有趣呢?我想起

了小时候看的动画片

《花仙子》,决

定塑造一个中国版的花仙子

—

—菁

菁。菁菁来到神奇的魔法森林,在

森林仙子们的帮助下,收齐了

12

颗

金种子,解救了家乡的灾难。为了

让读者看到这个勇敢善良的

15

岁女

孩,我和插画师反复沟通,推敲她

的容貌和衣着,让菁菁可爱的模样

跃然纸上。

乔伊和菁菁都是大自然的孩子,

每一个孩子都在大自然的怀抱中幸

福成长。我衷心希望,孩子们对于

大自然有更多的了解、体验,关爱

自然界的一草一木、一只蝴蝶、一

只

小

鸟

,

这

其

实

也

是

善

待

我

们

自

己,为地球撒播一片希望的绿荫。

今年暑假,《菁菁和她的魔法森林》

终于和读者见面了,这

是我的第

7

本科普书籍,也是我献给孩子们的礼物。菁菁的问世

要从

2013

年说起,我从西班牙访学回国之后,由华中师范大学

科协推荐加入武汉科学家科普团。因为经常给孩子们做科普讲

座,我发现孩子们最喜欢的就是可爱的动植物,恰好我的教学方

向和动物学有关,于是

2015

年创作出版了第一本少儿科普书

《乔伊和他的动物星球》。乔伊和菁菁,都是大自然的孩子。

《菁菁和她的魔法森林》的顺利出版,是武汉市科学普及

研究会、武汉科学家科普团献给大众的又一部精彩的科普作

品。多年来,我们团队在中科院武汉分院、武汉市科协、武汉

市教育局的领导下,积极举办科普活动,开展科普研究,进行

科普宣传,为公众科学素质和创新能力的提高做出了积极的贡

献,受到国家、省、市领导的高度评价和群众的喜爱。

我是中国科学院水生生物研究所研究员、水生生物博

物馆馆长、武汉科学家科普团的团长,也是武汉白鱀豚保

护基金会副理事长。说到白鱀豚,大家一定不会陌生,它

是中国特有的珍稀动物,被称为“水中的大熊猫”。70

年前

长江中还不时可以看见成群结队的白鱀豚嬉戏觅食,到了

上世纪

80

年代,白鱀豚数量锐减。1980

年有人在长江交接

洞庭湖湖口处捕获了一只雄性白鱀豚,并送到中国科学院

水生生物研究所。专家们给这只白鱀豚起了个名字叫做

“淇淇”,它在人工饲养条件下存活了

22

年

185

天,于

2002

年去世。以后的十几年里,没有人看见过活的白鱀豚。

白鱀豚的消失是无法弥补的遗憾,现在尚存的江豚、

中华鲟、扬子鳄、藏羚羊、麋鹿、朱鹮等珍稀动物,如果

不加以保护,也将步白鱀豚的后尘。大自然物种多样性的

减少,将导致整个生态系统的不稳甚至崩溃,那时的人类

也无法在地球上生存了。有感于环境保护工作的迫切和重

要,我在繁忙的学术研究之余,和科普团的全体团员们一

起宣传环保、关注生态,从日常生活中的小事做起,少用

一次性用品、少用塑料制品、做好垃圾分类、救助野生动

物……把低碳生活和可持续发展的理念落到实处。

《乔伊和他的动物星球》

是我们团队推出的第一本科普

书,自出版以来一直深受孩子们的喜爱,每次科普活动现场

都引来孩子们热切的眼神。三年来,我们又陆续推出了关于

病毒防控、化学发展、科技前沿、岩土力学等方面的科普

书,越来越引起社会的关注。我非常欣慰地看到,更多的科

技工作者加入了我们的团队。他们不仅在实验室中任劳任怨

地钻研、在教书育人的岗位上辛勤耕耘,也乐于走到孩子们

中间,把深奥难懂的科学知识化作精彩的故事、精美的图

片,引发孩子们对科学的热爱、对生命的思考。

《菁菁和她的魔法森林》

是我们团的新作,是王欣老师

写给孩子们的又一本科普童话。故事本身引人入胜,文字

优美,令人仿佛身临其境。关于植物的知识点被巧妙地融

入故事之中,不仅令孩子们大开眼界,就是家长看了也会

增长见识。

孩子们对自然界有一种天生的热爱,他们有无数天真

有趣的问题,有很多新奇的建设性的想法。我常想,如果

一个孩子从小有动物和植物为伴,和大自然结下深厚的感

情,成年后自然而然地会身心健全、善待他人、善待自

己。漫长的暑假之中,希望孩子们经常到大自然中漫步,

也聆听叔叔阿姨们讲述的大自然的故事。这个存在了

45

亿

年的星球上,每天都有神奇的事情发生,值得我们去探

索,去发现。科学是我们打开自然之谜的一把钥匙,也是

把世界变得更美好的一种力量。

让

孩

子

们

成

为

地

球

的

小

“

卫

士

”

□

张先锋

因

为

古

怪

所

以

有

趣

□

刘

可

矜

李克强总理提出要“把健康产业培育成为主要支柱产业”,

而健康相关知识的科普教育工作是产业发展的基础。且越来越

多的数据显示,由于衰老引发的退行性疾病是造成国家医疗支

出不断上升的重要原因。《抗衰老漫谈》

一书围绕人类抗衰老的

主题,科学地阐述了人类衰老的过程、影响因素、主要表征及

如何来评判衰老的方法,从饮食、运动、心理、生活习惯等方

面向读者推荐如何积极应对衰老,对于已经出现的衰老问题给

予了合理的解决方案。

大

自

然

的

大

自

然

的

《

《

乔

伊

乔

伊

》

》

和

和

《

《

菁

菁

菁

菁

》

》

□

王

欣

王

欣

:

华

中

师

范

大

学

副

教

授

,

中国科普作家协会会员,湖北省科

普作家协会理事。著有

《百感交集

—

—人类感觉之谜》《打开黑箱

—

—

通过

36

部经典电影解密脑科学》《乔

伊和他的动物星球》

等

7

种科普图

书。获湖北省科技进步奖、湖北省

先进科普工作者称号。

老话讲,

人生七十古来稀。然而,在今天的社会,活到90岁甚

至100岁已成为现实,且根据现代科学家的推算,人类寿命是可以达

到120岁的。但是,按照国家卫计委的统计,今天中国人的平均寿命

在70~73岁,为什么会有这么大的差别呢?这就是疾病的影响。

现代医学研究证明,衰老是绝大多数疾病的根源,90%成年

人的疾病都与衰老相关。也就是说,我们都有一个问题:未老

先衰,我们身体老化的速度大大超过了我们身体的实际年龄。

在科学上,我们每个人有两个年龄,一个是我们身份证上的日

期,这个叫做生物学年龄,而我们的心、肝、脾、肺、肾都有

一个衰老的年龄,这个叫做生理学年龄。

为什么我们中国人平均寿命只有

70

多岁,而科学家说我们人

类可以活到

120

岁呢?就是因为我们的生物学年龄虽然只有

70

多

岁,但我们的生理学年龄却达到了

120

岁。生理学年龄在生物学

年龄

25

岁时就已经开始衰老,但我们往往比较专注于我们的生物

学年龄,可生物学年龄从我们出生那一天开始,就是不可改变

的。我们唯一可以改变的是,我们的生理学年龄。所以,不断降

低我们的生理学年龄,来增加我们的生物学年龄,是完全可行的。

那么,如何实现这种可能性呢?其实,伴随衰老出现的疾

病如骨质疏松、代谢综合征、“三高”、癌症等,是年龄、生活

方式,饮食、环境、心态等多种因素长期综合作用、逐渐累积

的结果。如果改变传统的生活轨迹,激励用良好的生活态度及

健康的生活方式、平衡的饮食结构,积极地预防衰老所带来的

疾病,那么我们就能在长寿中体验到一种富有活力的生活。

《抗衰老漫谈》

一书主编、原解放军二炮卫生部部长、中

国健康促进基金会副理事长兼秘书长常映明先生,就是希望通

过健康及衰老特征的科普,向各位读者给予积极抗衰老的建

议,让我们能在长寿的过程中真正达到少生病、少吃药、更年

轻、更健康的目的,享受长寿、健康、幸福的和谐生活,并向

着

120

岁共同努力,一起点燃生日蛋糕上的第

120

根蜡烛。

(作者系中国健康促进基金会抗衰老医学研究专项基金管

理委员会秘书长、武汉跃莱健康产业有限公司董事长)

抗

衰

老

是

一

种

生

活

方

式

□

陈

曦