2018-科学竞赛:选拔未来科学家

发布时间: 2025-01-04

作者:

字体:

小

中

大

来源:

科普时报1-26

杨荣是上海行知中学信息科技教

师,也是宝山区首批科技特长教师工

作室领衔人。近十年来,他一直致力

于建构基于“做中学”的智能机器人

创新综合环境。在他的带领下,学校

的智能机器人实验室在

2011

年被上海

市教委评为首批创新实验室;行知中

学也因此在

2012

年被教育部评为“中

小学科学探究学习与创新人才培养机

制研究”项目示范学校。2016

年,学

校更是以智能机器人实验室为载体,

成为同济大学电信学院“苗圃计划”

基地校。

智

能

机

器

人

实

验

室

根

据

学

生

“做”的流程规划为八大功能区域:设

计

编

程

区

、

活

动

调

试

区

、

硬

件

改

装

区、实物展示区、设备存放区、信息

查询区、课题探讨区和

3D

打印区。建

构、开发了智能机器人

STEM

的基础

型、拓展型和研究型三个层次的共

50

多个智能机器人教育实践和自主探究

课程,引领学生以“做中学”的方式

探索智能机器人的奥秘,体验学习科

学、探究科学的过程,提升解决问题

的综合能力,为创新人才的培养打下

扎实的基础。

在智能机器人实践与创新综合环

境中,学生通过自主实践与探究,用

团队的智慧完成了许多项目的创新活

动,学生智能机器人社团多次获上海

市明星社团;在国内外各类机器人比

赛中取得了优异的成绩,两次获

RCJ

世界杯亚军;学生曾获上海市科技创

新“市长奖”提名奖,多次获上海市

青少年“明日科技之星”;累计获国家

级和市级奖项

450

多人次,一等奖

150

多人次,为一流高校输送了一批勇于

实践和创新的优秀学生。

对于现在机器人实验室的成员来

说,杨老师的形象不仅是一位信息科

技教师,而是一位像灯塔一般,为学

生照亮前路指引方向的领航员;像一

位身怀绝技而又深藏不露,不鸣则已

一鸣惊人的武林高手。社团成员在活

动中除了学习到了有关编程、硬件方

面的知识和计算机方面的技巧,还有

杨荣老师一直坚持的“三折其肱”的

精神,凭着这股精神,杨老师与学生

携手砥砺奋进,铿锵前行。

在半年前的上海赛的赛前调试过

程中,学生失误频发:时而是机器的

指南针忘记定好正北方向,时而是电

机与主板之间的连接线松动导致机器

运动时产生异样的抖动……然而,面

对频繁出现的错误,在社团成员自己

都为此黯然神伤的时候,杨荣老师却

一如既往地坚守在场地边,一边安慰

学生“不要急,不要急”,一边指出

错误并让他们改正。杨荣老师的“别

着急”贯穿了整个调试过程。这次赛

事行知中学的机器人社成功夺得了亚

军。

教育

·

智慧

8

编辑/李

苹

2018.1.26

科

普

时

报

课堂内外

地址:北京市复兴路

15

号

邮编

100038

电话

010-58884136/37/38

传真

010-58884135

每周五出版

(2018

全年订价:120

元)

原来如此

科学教育

科

学

竞

赛

:

选

拔

未

来

科

学

家

□

□

李秀菊

2018

年

1

月

9

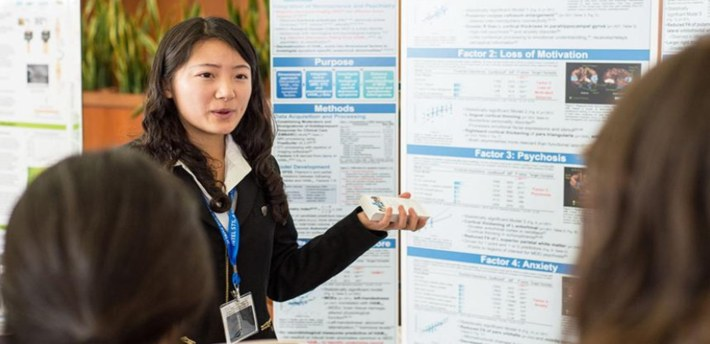

日,美国最负盛名的高中

生

科

学

竞

赛

—

—

合

生

元

科

学

天

才

选

拔

奖

(Regeneron

Science

Talent

Search)

公布了

半决赛的

300

名获奖者名单。获奖者本人及

其学校各获得

2000

美元奖金。这是最受美

国高中生关注的一项科学竞赛。

科学天才选拔奖创办于1942年,是美国历

史最悠久的科学竞赛,70多年来选拔出大批科

学家,为我国公众所熟知的诺贝尔奖获得者钱

永健曾参加过1968年的科学天才选拔奖。竞赛

的冠名商

—

—合生元的首席执行官

Leonard

Schleifer和首席科学官George

D.

Yancopou-

los都曾经参加过科学天才选拔奖。

科学天才选拔奖由美国科学与公众社团

组

织

管

理

。

此

项

竞

赛

最

初

由

西

屋

冠

名

,

1998-2006

年由英特尔公司接棒。2017

年,

合生元成为唯一冠名商,合作期为

10

年,

总金额达到

1

亿美元。

科学天才选拔奖只面向美国学生,只允

许高二学生申请。申请时需要提交研究报告

以及与该学生做研究项目密切相关的教育

者、研究者和所在高中的推荐信。每份申请

都由

3

位以上在该领域具有博士学位的科学

家、数学家或者工程师评审。评委们从所有

的申请者中选出

300

名半决赛获奖者,从中

再选出

40

名进入决赛。决赛选手将在华盛

顿参加为期一周的“科学天才研究所”活

动。一周时间内,决赛选手将自己的研究项

目展示给普通公众以及国家科学院的成员,

还将参加领导人的会见。最终选拔出前

10

名优胜者,第一名将获得

25

万美元。评委

们最看重的是学生的研究能力,是否要致力

于科研事业,是否具有创新性思维和未来是

否想做科学家。

青少年科学竞赛是选拔对科学有兴趣、

有天分的青少年人才的重要途径之一。科学

天才选拔奖在

60

周年时曾经做过一次统计:

99.99%进入决赛的选手都获得一个以上的学

士学位,70%以上的决赛选手都获得了博士

学位。培养出

31

名美国科学院院士、5

名美

国工程院院士、7

名诺贝尔奖得主、2

名菲尔

兹奖得主。

非常敬佩美国的企业家,愿意拿出上亿

美元赞助一项青少年科学竞赛。上亿美元的

赞助费用保证了高额的学生获奖奖金,最高

奖达到

25

万美元,极大的鼓励了这些未来

的科学家们。科学与公众社团也非常善于联

合大企业作为合作伙伴。科学与公众社团建

立了庞大的参赛者数据库系统,所有人都可

以在网站上查询到各个年份的参赛者的名单

和项目名称。

科学天才选拔奖离不开大量的科学家、

数学家和工程师评委的贡献。2018

年比赛共

有

1818

名申请者,每名申请者的研究报告及

相关材料都由3名以上的评委审看。在决赛的

一周中,评委要依据

40

名决赛选手与公众交

流的表现、与评委面对面的问答等来选出最佳

的10名选手。比赛从11月初选一直持续到第

二年的3月终评,评委花费的时间和精力都非

常可观。值得一提的是,这些评委都是志愿

者,费用自理。志愿参加评审的很多科学家都

曾参加过这个比赛,现在作为评委回馈比赛,

进一步说明了这项赛事的魅力。

科学教育的目标是培养全体学生的科学

素养。在此基础上,选拔出大量的具有创新能

力的科学家、数学家和工程师也是科学教育的

重要目标。因此,科学竞赛已经成为科学教育

中不可忽视的重要组成部分。我们要重视科学

竞赛,充分发挥科学竞赛在选拔人才方面的积

极作用。

(作者系中国科普研究所副研究员)

提到光速,严格说来是真空中的

光速,大家一定会想到一个朗朗上口

的口诀:“光线每秒绕地球七圈半”。

这是因为地球的周长几乎刚好

4

万公

里,而光速则是几乎刚好每秒

30

万

公里。在此不厌其烦连用两次“几乎

刚好”是因为事实如此,也就顾不得

修辞学上的禁忌了。不过凡是有怀疑

精神的人,应该都会纳闷怎么那么

巧。没错,天底下不太可能有那么巧

的事,其实,前一个“几乎刚好”根

本就是定义。

想要把这件事彻底说清楚,必须

从

200

多年前的法国大革命谈起。想

当年,法国科学家趁着这个破旧立新

的机会,决心制定一个能够推广到世

界各个角落的度量衡制度,也就是所

谓的公制。既然要让全世界都能接

受,就必须放诸四海皆准,所以拿地

球当标准是再自然不过的事。

公制的基础“米”就是这么来

的。话说

1790

年代,法国科学家丈

量了敦克尔克与巴塞罗那这两个地点

的距离,然后配合天文观测,推算出

从北极到赤道的长度。他们决定将这

个长度的千万分之一定义成米,并用

合金制成一个几乎不会热胀冷缩的

“米原器”。根据这个定义,北极到赤

道的距离

(也就是地球周长的四分之

一)

等于

1

万公里,所以绕地球一圈

当然几乎刚好

4

万公里。

至于真空中的光速非常接近每秒

30

万公里,则是一个如假包换的巧

合,并没有任何原因或典故,千万别

把怀疑精神发挥在这上面。在自然科

学中,类似的巧合相当罕见,但并不

是绝无仅有。例如太阳的质量几乎等

于

20

亿亿亿亿克,地球的质量几乎

等于

6000

亿亿亿克,同样是没有什

么道理可言。

然而严格说来,地球的周长绝对

不是刚好

4

万公里,因为一来地球表

面凹凸不平,二来地球并非真正的球

形,而是有点“小腹微凸”。至于真

空中的光速,其实要比每秒

30

万公

里稍微小一点点。

随着科技的进步,米的定义也就

越来越精确。例如在

1960

年,科学

家曾经改用特定光波的波长来定义

米,不过这个定义只用了

23

年。随

着光速的测量越来越准确,到了

1983

年,科学家开会决定反其道而行:不

再用米来测量光速,而改用光速来定

义米。他们将光速定义为每秒

299,

792,458

米,小数点后面通通是零。

换句话说,一米等于光线在真空中每

秒所行进距离的299,792,458分之一。

看到这里,具有怀疑精神的人想

必又会追问:为什么不干脆使用

300,

000,000这个整数?原因很简单,那是

为了让之前的科学文献数据不至于有

太大的误差。由于米的定义可以说是

科学的根本,更动一次兹事体大,因

此这个定义必定会维持很长一段时间。

注:

光线在水中或玻璃中会大幅

减速,但在气体中的速度只比真空光

速小一点。

(作家系台湾著名科幻作家、翻

译家。)

一

米

到

底

有

多

长

□

□

叶李华

你知道飞速疾驰的高铁的是怎么转弯的吗?走进

高铁司机室,我们会发现,除了

3

个手柄,并没有类

似方向盘一样的东西。说到这你肯定更疑惑了,别着

急,我们现在就来揭晓答案。

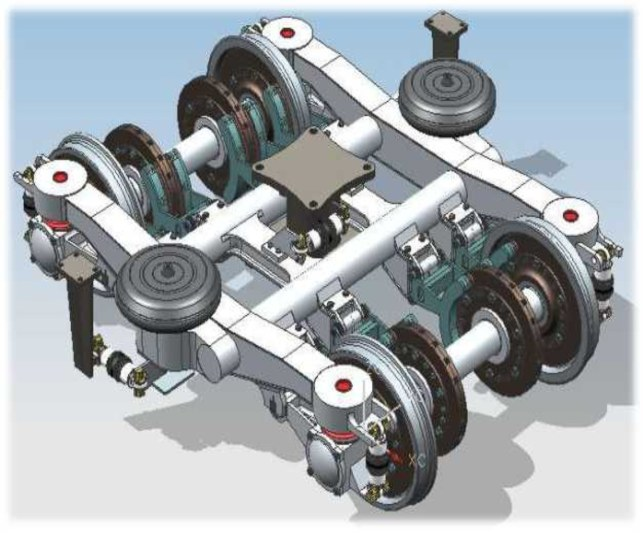

在高速动车组上有这样的一个神秘部件,叫做转

向架,它就是用来帮助列车运行以及转弯的工具。我

们可以把它看作成一辆车,这台车的大小和长相其实

和普通轿车的框架类似,只不过因为动车组的车厢存

在于这些小车之上,所以我们很难注意到它,一列列

的动车组就是被这些小车带动运行起来的。

如果说高铁是百米冲刺的博尔特,那么转向架就

是博尔特强健有力的腿。可别小看转向架,科研人员

用了整整

8

年时间才设计出了适合中国钢轨使用的转

向架。

我们先来看一看转向架的结构,在转向架的构造

中和转弯关系最大的就是“轮对”。轮对其实就是火车

的轮子,火车轮对并不像汽车轮胎那么的圆润平滑。

轮对内侧大外侧小,还存在着一定的斜度。也正因为

有这样的斜度,列车才能够顺利地转过弯来。

那么,高铁这列庞然大物究竟是怎么在转向架的

作用下完成转弯的呢?当火车进入弯道时,由于自身

的重量会倾斜向转弯的一侧,此时外轮斜度大,内轮

斜度小。这样一来,两侧车轮的转弯半径就不相同,

外轮的转弯半径会稍大于内轮的转弯半径,自然而然

火车就会从外侧向内侧转过弯来。高速动车组正是借

助了轮对这样的斜度,才使得转向架上的火车轮对可

以同时顺利转过弯道。

当然,转向架的功能肯定不止这一项。列车运行

时,轮对会发生类似

S

形的运动,我们把它叫做蛇形

运动,列车速度越快,蛇形运动就越明显,列车的稳

定性也会相对降低。所以转向架的另一项重要工作,

就是要解决列车的蛇形运动失稳问题,为此科研人员

在转向架上安装了弹簧减震系统,再以高平顺度的无

砟轨道作为辅助,高速列车就能始终保持平稳安全的运行状态了。

不论是转向架还是无缝钢轨,都只是中国铁路科技革新的一小步,正

是这些一点一滴的进步承载着铁路人探求创新的梦想,在中国乃至世界交

通运输发展历程中镌刻下永载史册的中国印记。而我们也有幸见证了一个

成就科技强国梦想的时代,一个中国速度不断走向世界的时代。

(作者供职于中国铁道博物馆,曾获

2017

年北京市科普讲解大赛三等

奖,被授予“十佳科普使者”称号。北京市可持续发展促进会供稿)

我们看到的这些日夜不停转动的大风车是如

何将风能转化成电能的呢?

像飞机翅膀一样

风力发电的原理是利用风

带动风车叶片旋转,进而驱动发电机发电。风力

发电机的叶片从地面看上去给人的感觉较小,但

实际上这些叶片很大,普通的风电叶片都有

40

多

米长,而目前最大的风电叶片长度已经超过

100

米,远超过大型客机的机翼长度。其实,风并非

“推”动风轮叶片,而是由于叶片横截面的形状上

下不对称,风在通过叶片上方的时候流速大,下方

的流速小。这就会导致叶片上方的压强小,下方

的压强大,叶片形成叶片上下面的压差,这种压

差会产生升力,令风轮旋转。

风机如何保证发电

想要将风能转化成电能,

光靠独特的翼型设计是远远不够的。风电机组的风

车必须迎着风才能发电。风机工作的时候首先通过

风向标寻找到风的方向,然后通过偏航系统将机头

旋转到正对风吹来的方向。风是很复杂的,风机会

经常测量风向并旋转机头去迎风,使风机更好地匹

配风的特性,随着对风角度的增大,发电功率也会

飞速增加。此外,风机叶片也会旋转,帮助风机更

好的适应风的大小。

直驱永磁技术

传统的风力发电机是利用风带

动风车叶片旋转,然后再通过增速机等多个齿轮

组将旋转的速度提升后,来驱动发电机发电的。

这是一个很长的传动过程,能量在传送过程中必然

会出现损耗。

而直驱永磁技术省去齿轮箱等复杂的传送结

构,大大减少了损失,提高了发电效率,保证了

运行的可靠性。直驱永磁发电的转子由超过

1300

磁钢组成,核心部件由稀土材料组成,可以在不

消耗任何电能的情况下产生强大磁场,保证了机

组强大的发电能力。当风吹动叶片后,线圈不断

切割磁场线从而产生电能。这就是风能转化成电

的原因。

并入电网

风电机组发出的电力,能够直接送

入电网供人们使用吗?想要安全的将风电并入电

网供人们使用,风机侧电流与入网侧电流就需要

经过电箱处理。风机产生的电压处于不断变化

的,而电网对流入的电压有严格的要求。这个时

候就需要有一个变压器,对已经产生的风电进行

处理。经过处理以后,所有的机组就可以输出一

个统一的电压,风电就可以实现安全传输了。

风

能

如

何

转

化

成

电

能

杨荣:

学生探索智能机器人的引领者

科教一线

高

速

列

车

的

高

速

列

车

的

﹃

﹃

飞

毛

腿

飞

毛

腿

﹄

﹄

□

□

左

什

优差本是相对而言。最差生换个

地方不一定最差,最好生换个班级也

不一定最好。在一个集体里,每个孩

子的前因都是善良、天真、烂漫的,

在他们心中没有排名,也没有优生差

生之说。融入集体生活,集体犹若他

们的天,像阴晴圆缺的月儿,直接影

响着孩子的身心健康。在后因自然组

合

中

,

排

队

有

了

高

低

、

成

绩

有

了

优

差,当第一个首次被自然排为最差生

或最后的学生,也属于正常的符合自

然规律的,不是真正意义上的优差,

诸如个头低排在了前边、个头高排在

了后边那样自然,但就是在这个节骨

眼上,若得不到正确的引导,或许将

影响“最差生”们的一生,久而久之

成为了真正的差生。

此类事情有个著名的实验:随意

抽取一些小学生,把他们分成两个班

级。一个班级经常采用“赞美”的语

言

,

而

另

一

个

班

级

则

不

然

。

一

年

之

后,两个班级有了明显区别,前者绝

大多数学生成绩优秀,后者则逊色多

了。所以因材施教,正确引导“最差

生”是非常必要的。

曾

采

访

过

一

名

无

锡

特

校

的

老

教

师,谈到学生跳楼自杀寻短见现象都

扼腕顿足。她说现在为何四肢健全的

大学生、年轻职工跳楼的数字只增不

减?而特校的学生虽然都是残疾人却

没有跳楼的,反而更加坚强?归根结

底,学校老师对学生、企业领导对职

工关心太少,不爱学生的学校是可怕

的,没有精神的企业是走不远的!

眼里只有金子,心里没有爱。遇

到学校班级排名、教师评比压力时,

哪还会注重学生身心健康的培养?班

级一旦排到最后,班主任胸中装满的

是

责

怪

。

可

是

一

个

学

校

不

论

怎

样

考

核

、

排

名

都

会

有

最

后

一

名

,

教

师

排

名、争斗的结果学生看在眼里,导致

学生滋生功利性的阴影。教师的巨大

压力很快就落到了学生身上,甚至把

学生当“出气筒”,怪学生不争气,怪

家长不配合。

学校对老师考核、对班级排名是

最败笔的考核指标体系。谁敢断言小

学学习差的将来到社会上贡献比学习

好

的

小

?

但

是

,

学

校

所

谓

的

考

核

成

绩

、

排

比

名

次

直

接

影

响

到

了

一

个

老

师、班主任教育水平的评价,间接影

响了学生身心健康的培养。被排在最

后的学生,若得到的都是批评,久而

久之,他将失去学习的兴趣,学习变

成了痛苦的事情,偶然的最后酿成了

永久的最差。

物极必反,教师把精力都放在尖

子生身上,导致尖子生的身心也不健

康,一旦遇到挫折就会不知所措。我

们呼吁各位老师匀出一点点关爱、一

点点精力,走进差生的心灵深处,给

予更多关怀和正确引导。或许他们走

上社会不能大富大贵,但只要他们身

心健康、懂得做人的道理,我想他们

的生活也会幸福,社会就会更加和谐。

(作者系江苏省作家协会会员、中

国科普作家协会理事,多篇科普文章

获得常州科普面向全国科普征文大赛

一等奖。)

偶

然

的

最

后

与

永

久

的

最

差

□

□

程中伟

我们常见的时钟一般都有秒针、分针和时针。

下面我们来制作一个没有指针的时钟,它不是一只

电子表,而是一个地地道道的机械时钟,利用齿轮

传动的方式,用不同的齿轮显示分钟、小时,保证

造型别具一格。

在普通的有表针时钟上,表盘上有

12

个小时

刻度、60

个分钟刻度,秒针每转动一圈所需的时

间是一分钟,也就是说秒针转动

360

度,同时分针

转动6度。而分针每转动一圈,时针转动30度。这

就是制作齿轮时钟的基本原理。我们可以把指针换

成一组齿轮,秒针和分针的传动比为60:1,分针和

时针的传动比为12:1。

先来准备好材料和工具清单:静音电子石英钟

表芯、CorelDRAW

或其他二维设计软件、激光切

割机及要加工的

2-3mm

板材、热熔胶或其他胶

水。制作过程如下:

第一步:

设计“时钟变速箱”。具体做法是:

取下电子石英钟表芯上的秒针、分针、时针,设计

一个分针齿轮,齿数是

10

齿,齿轮中间设计一个

圆孔,刚好可以套在分针转轴上;再设计一个时针

齿轮,齿数是

60

齿。我们把时针齿轮设计成

O

形

圆环,齿轮在

O

形内侧,这样就可以直接挂在分

针齿轮的外侧,靠重力自然啮合了。为了方便读取

时间,别忘了在两个齿轮圆盘上标记好刻度。

第二步:

使用激光切割机加工“齿轮时钟”。将

设计好的图纸在激光切割机上切割出来。为了美观和方便悬挂,你可以

加工一个小盒子,将电子石英钟表芯包裹起来。为了方便读取时间,你

可以在盒子上标记两个位置,一个位置指向分钟,另一个指向小时。

第三步:

组装调试你的“齿轮时钟”。将切割好的部件从激光

切割机上取下组装起来。将分针齿轮套在表芯分针转轴上,再把

O

形的时针齿轮挂在分针齿轮外侧,给表芯装上电池,将分针齿轮和

时针齿轮分别对准

0

分和

12

点,然后旋转表芯后面的调整旋钮,对

到现在的时间即可。

现在,无针时钟已在默默走动了,不要质疑你的眼睛,过半小

时再来看吧,它走得很准呢!

制

作

没

有

指

针

的

齿

轮

时

钟

□

□

飞

鱼

B

H

1

J

S

S

18

世纪米制计量系统的采用,

不但明显有利于科学研究,而且改

进了商业和商店里货物的买卖。